POLITICAPP | 9 giugno 2017

La metamorfosi delle classi sociali

Come sono cambiate le classi sociali in Italia

I motori elettorali sono ormai accesi. Nel corso degli ultimi dieci anni l’Italia ha subito un processo di metamorfosi sociale di vaste proporzioni.

Fare i conti con questi mutamenti. Cercare risposte di medio e lungo periodo. Rimettere in moto l’ascensore sociale.

Dinamizzare il campo economico e del lavoro: sono le sfide reali per chi si appresta a candidarsi alla guida del Paese. Il tessuto nazionale è da troppo tempo in una fase di compressione e per affrontare le molteplici tematiche sociali sul tappeto non è sufficiente citare, in qualche passo programmatico, il problema dell’accrescersi delle diseguaglianze sociali o riempirsi la bocca della parola lavoro. Come non è bastante pensare di possedere la pietra filosofale, sbandierando a ogni passo una qual si voglia forma di reddito di cittadinanza. La partita da affrontare è molto più complessa e trae origine dalla metamorfosi sociale avvenuta in questi anni. Un mutamento che va compreso in tutte le sue sfaccettature, perché sta determinando una rivoluzione strutturale nella geografia sociale del nostro Paese.

Il tema è vasto e in questo articolo si possono accennare solo alcuni tratti. A livello europeo, da tempo, si è avviata la discussione sulla nuova distribuzione delle classi sociali. Caduta la vecchia articolazione (borghesia, piccola borghesia, proletariato e sottoproletariato), di recente, alcuni ricercatori, hanno provato a definire una nuova strutturazione in 7 gruppi (denominata European socio-economic groups): quadri dirigenti, professioni intellettuali superiori, professioni intermedie, piccoli lavoratori autonomi, impiegati qualificati, operai qualificati, lavoratori a bassa qualificazione.

Si tratta di una classificazione interessante e utile, ma eccessivamente tarata su una logica strutturalistico-determinista, in cui la condizione lavorativa determina la condizione sociale.

Se osserviamo il quadro nazionale (e la sua evoluzione), possiamo notare la necessità di approfondire il tema e il bisogno di individuare classificazioni meno ancorate ai ruoli socio-professionali.

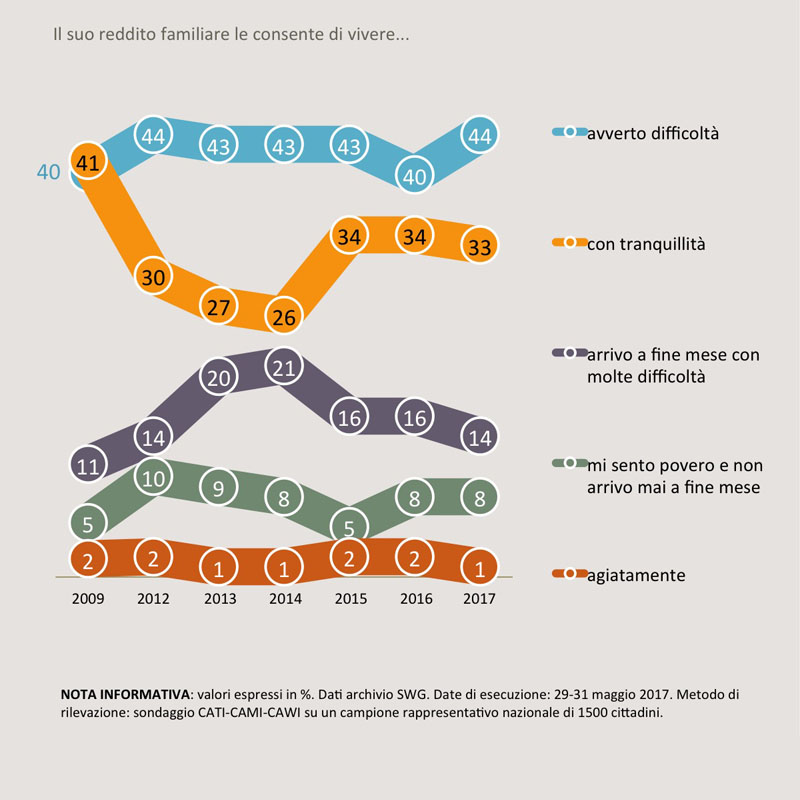

Prima di addentrarsi in tale definizione, proviamo a osservare che cosa sta accadendo in Italia. La condizione sociale delle famiglie è tendenzialmente bloccata e i leggeri segnali di miglioramento sembrano vicini allo spegnersi.

Le persone che avvertono difficoltà sono aumentate di 4 punti dal 2016 a oggi (dal 40 al 44%), ma contemporaneamente sono calate le persone che arrivano con difficoltà a fine mese (-7% rispetto al 2011 e -2% rispetto al 2016).

Cresce la nuova classe del ceto medio basso

Chi vive con tranquillità è sostanzialmente sempre la stessa quota (34% nel 2016 e 33% nel 2017), così come chi si sente povero è sempre la stessa quota, l’8%.

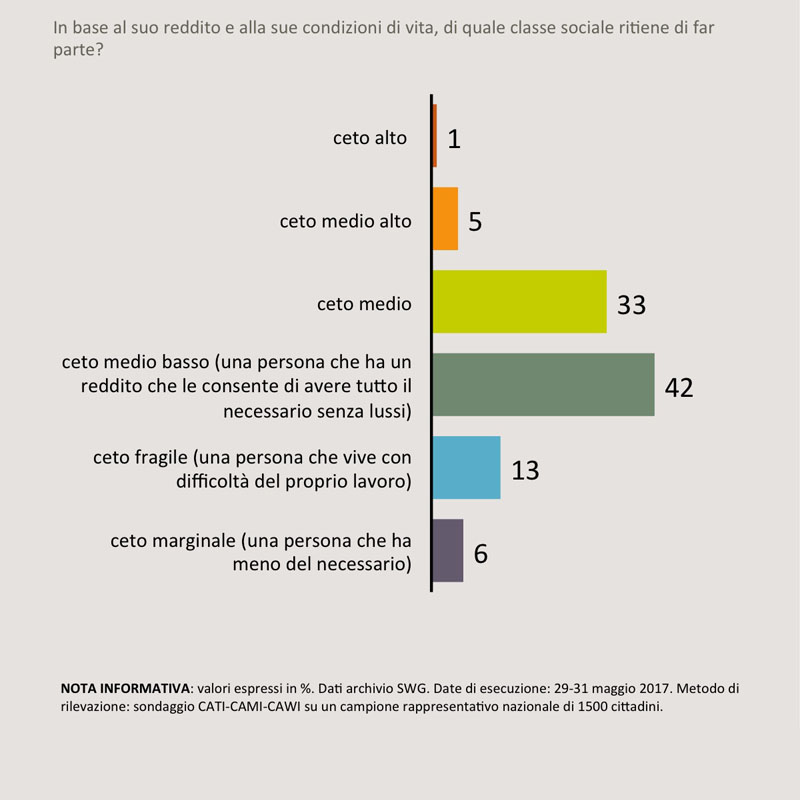

L’Italia è ferma. Oggi l’1% della popolazione si percepisce parte del ceto alto e il 5% di quello medio alto.

Il ceto medio puro, si è ormai ridotto al 33% (era oltre il 60% nel 2002), mentre quello medio basso ha rimpolpato le fila, arrivando al 42%.

Il ceto fragile ovvero le persone che avvertono diverse difficoltà economiche, è al 13%, cui si somma la quota di quanti si sentono ai margini della società (6%).

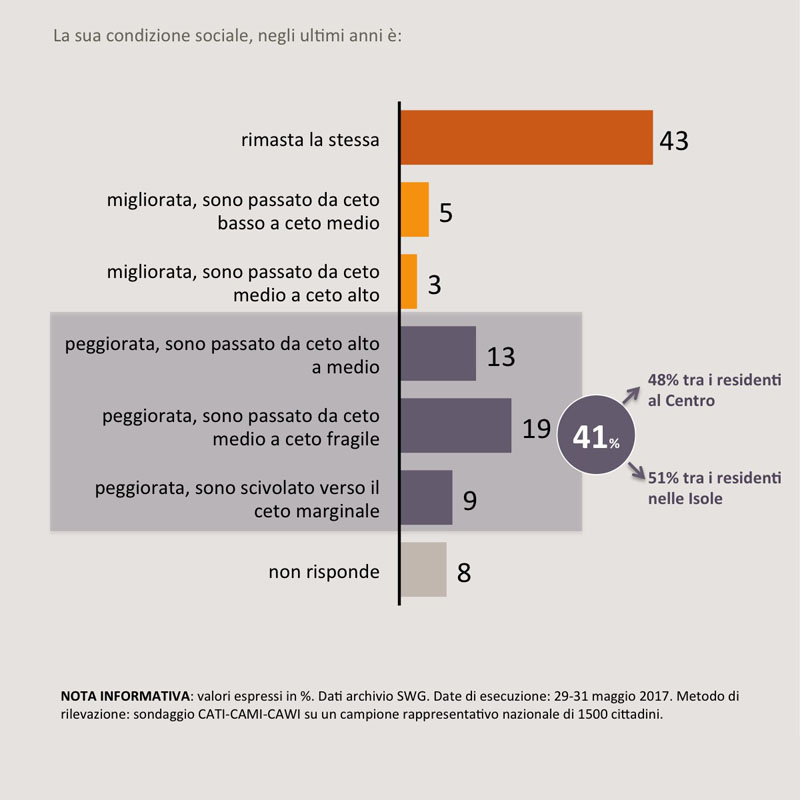

L’attuale divisione in classi ha una distribuzione geografica disomogenea.

Nelle isole il ceto marginale sale all’11%, mentre quello fragile, al Sud, vola al 18%. Indicativo è, anche, il processo di smottamento vissuto dai diversi ceti in questi anni.

Solo l’8% della popolazione ha vissuto un processo di ascensione sociale (il 5% è passato dal ceto medio basso al ceto medio e il 3% da quello medio al ceto agiato, medio alto). Il 41% delle persone ha, invece, vissuto un processo di sgretolamento della propria posizione sociale. La quota maggiore è passata dal ceto medio basso verso il ceto fragile (19%). Il 13% è crollato dal ceto medio a quello medio basso, mentre il 9% è franato nel ceto marginale. Il dato già impressionante in sé, aumenta la sua valenza se lo si osserva nella sua distribuzione geografica, con crolli maggiori in centro Italia (48% coinvolto nel calo) e nelle Isole (51% colpito dalla caduta).

Se ci soffermiamo sui dati del Nord, possiamo notare bene gli effetti della caduta del ceto medio: a Nordovest, il 15%, ha perso la sua condizione agiata (12% a Nordest), mentre il 18% è calato nel ceto fragile da quello medio (17% a Nordest).

Ma da quali figure professionali sono composti i cinque ceti italici?

Nel nostro Paese il quadro è meno rigido e legato deterministicamente alla dimensione professionale rispetto alla classificazione europea. I ceti alti e medio alti (6% della popolazione) sono composti da liberi professionisti, dirigenti, imprenditori, quadri direttivi, ma anche da casalinghe e pensionati con una posizione di rendita.

Nel ceto medio classico, in cui si colloca il 33% della popolazione, ritroviamo professionisti, docenti, quadri, una parte minore del mondo impiegatizio, diversi commercianti e anche qui una parte dei pensionati. Nel ceto medio basso, la fascia sociale più popolata (42%), incontriamo una parte degli artigiani, molti giovani liberi professionisti, gli insegnanti, la gran parte degli impiegati, la maggioranza degli operai e una quota di pensionati e casalinghe.

L’attesa per un progetto di rigenerazione del Paese

Il ceto fragile, per parte sua, è composto da artigiani, piccole partite iva, una parte minoritaria del mondo operaio e impiegatizio e, ovviamente, una quota di pensionati. Infine il ceto marginale, in cui abbiamo i disoccupati, pensionati, casalinghe, alcune piccole partite iva.

Le prospettive future confermano il quadro percettivo di sostanziale immobilità del Paese. Solo il 14% prevede un domani roseo e le ipotesi di ascesa riguardano, soprattutto, chi già oggi vive una condizione economica buona (21%), mentre sono ben lontane per i ceti bassi (7%). La maggioranza delle famiglie prevede (o spera?) in una sostanziale staticità (42%), mentre quasi un terzo prevede possibili nuove cadute. Il dato più allarmante coinvolge proprio la quota di chi vede un futuro nero: essa è composta dal 54% dei ceti bassi e solo dal 10% di quelli alti.

Ci troviamo di fronte a un Paese spaccato in due, con una minoranza privilegiata e agiata che continua a macinare benessere e una larga maggioranza di persone condannata a restare nella condizione attuale o, peggio (specie per chi è in già nei gradini in fondo alla scala sociale) a ipotizzare ulteriori ricadute.

L’Italia è un Paese in cui l’ascensore economico è solo per chi già ha, mentre per gli altri sono aperte solo le vie della stasi sociale o della discesa.

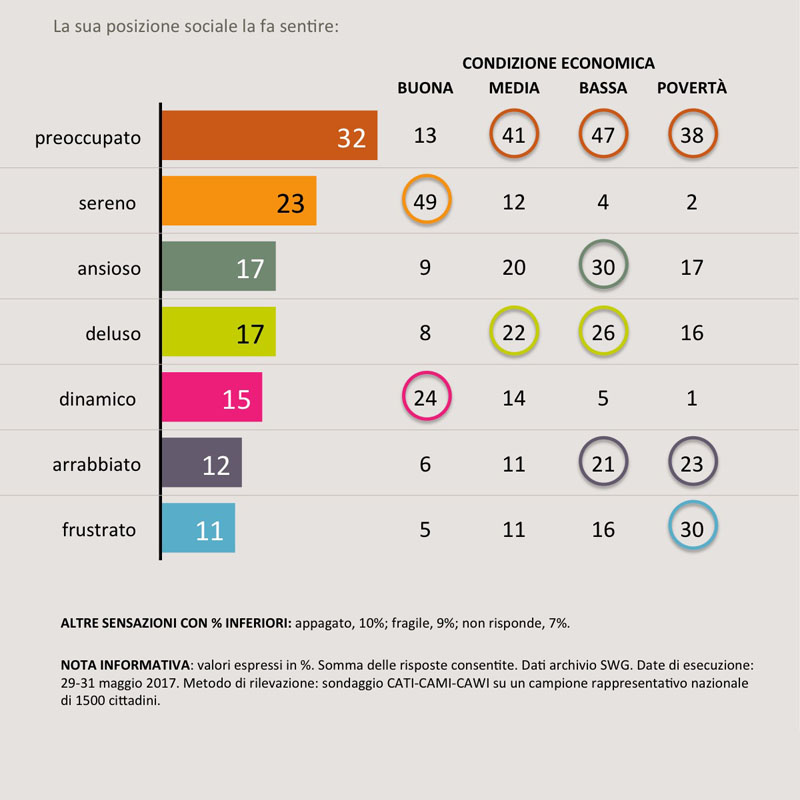

Ben si possono comprendere, quindi, gli effetti sui sentiment emozionali (e politici) delle persone.

Il 48% dell’opinione pubblica spinge verso la rivoluzione, per cambiare tutto.

Oltre il 47% dei ceti bassi esprime preoccupazione, oltre un terzo mostra rabbia, frustrazione e si sente infragilito. L’Italia che si presenta all’appuntamento elettorale è un Paese che ha bisogno di risposte reali, forti e dinamiche.

È una nazione in cui larghe fasce della popolazione vivono in un profondo stato d’incertezza e disagio esistenziale, bloccate entro compartimenti sociali stagni.

Un Paese che ha bisogno di un forte piano di rigenerazione economica, di rivitalizzazione sociale e di rinsaldamento civico.

Un progetto di ampio respiro, i cui tratti siano marcati lungo obiettivi di armonia sociale, di rasserenamento delle persone, di ripartenza dell’ascensore tra i ceti, di nuovo sviluppo coniugato sapientemente lungo gli assi di giustizia ed equità sociale.

La sfida è sul tappeto e la prossima campagna elettorale si giocherà con forza intorno a questi temi e alle proposte di futuro.

I motori elettorali sono ormai accesi. Nel corso degli ultimi dieci anni l’Italia ha subito un processo di metamorfosi sociale di vaste proporzioni.

Fare i conti con questi mutamenti. Cercare risposte di medio e lungo periodo. Rimettere in moto l’ascensore sociale.

Dinamizzare il campo economico e del lavoro: sono le sfide reali per chi si appresta a candidarsi alla guida del Paese. Il tessuto nazionale è da troppo tempo in una fase di compressione e per affrontare le molteplici tematiche sociali sul tappeto non è sufficiente citare, in qualche passo programmatico, il problema dell’accrescersi delle diseguaglianze sociali o riempirsi la bocca della parola lavoro. Come non è bastante pensare di possedere la pietra filosofale, sbandierando a ogni passo una qual si voglia forma di reddito di cittadinanza. La partita da affrontare è molto più complessa e trae origine dalla metamorfosi sociale avvenuta in questi anni. Un mutamento che va compreso in tutte le sue sfaccettature, perché sta determinando una rivoluzione strutturale nella geografia sociale del nostro Paese.

Il tema è vasto e in questo articolo si possono accennare solo alcuni tratti. A livello europeo, da tempo, si è avviata la discussione sulla nuova distribuzione delle classi sociali. Caduta la vecchia articolazione (borghesia, piccola borghesia, proletariato e sottoproletariato), di recente, alcuni ricercatori, hanno provato a definire una nuova strutturazione in 7 gruppi (denominata European socio-economic groups): quadri dirigenti, professioni intellettuali superiori, professioni intermedie, piccoli lavoratori autonomi, impiegati qualificati, operai qualificati, lavoratori a bassa qualificazione.

Si tratta di una classificazione interessante e utile, ma eccessivamente tarata su una logica strutturalistico-determinista, in cui la condizione lavorativa determina la condizione sociale.

Se osserviamo il quadro nazionale (e la sua evoluzione), possiamo notare la necessità di approfondire il tema e il bisogno di individuare classificazioni meno ancorate ai ruoli socio-professionali.

Prima di addentrarsi in tale definizione, proviamo a osservare che cosa sta accadendo in Italia. La condizione sociale delle famiglie è tendenzialmente bloccata e i leggeri segnali di miglioramento sembrano vicini allo spegnersi.

Le persone che avvertono difficoltà sono aumentate di 4 punti dal 2016 a oggi (dal 40 al 44%), ma contemporaneamente sono calate le persone che arrivano con difficoltà a fine mese (-7% rispetto al 2011 e -2% rispetto al 2016).

Cresce la nuova classe del ceto medio basso

Chi vive con tranquillità è sostanzialmente sempre la stessa quota (34% nel 2016 e 33% nel 2017), così come chi si sente povero è sempre la stessa quota, l’8%.

L’Italia è ferma. Oggi l’1% della popolazione si percepisce parte del ceto alto e il 5% di quello medio alto.

Il ceto medio puro, si è ormai ridotto al 33% (era oltre il 60% nel 2002), mentre quello medio basso ha rimpolpato le fila, arrivando al 42%.

Il ceto fragile ovvero le persone che avvertono diverse difficoltà economiche, è al 13%, cui si somma la quota di quanti si sentono ai margini della società (6%).

L’attuale divisione in classi ha una distribuzione geografica disomogenea.

Nelle isole il ceto marginale sale all’11%, mentre quello fragile, al Sud, vola al 18%. Indicativo è, anche, il processo di smottamento vissuto dai diversi ceti in questi anni.

Solo l’8% della popolazione ha vissuto un processo di ascensione sociale (il 5% è passato dal ceto medio basso al ceto medio e il 3% da quello medio al ceto agiato, medio alto). Il 41% delle persone ha, invece, vissuto un processo di sgretolamento della propria posizione sociale. La quota maggiore è passata dal ceto medio basso verso il ceto fragile (19%). Il 13% è crollato dal ceto medio a quello medio basso, mentre il 9% è franato nel ceto marginale. Il dato già impressionante in sé, aumenta la sua valenza se lo si osserva nella sua distribuzione geografica, con crolli maggiori in centro Italia (48% coinvolto nel calo) e nelle Isole (51% colpito dalla caduta).

Se ci soffermiamo sui dati del Nord, possiamo notare bene gli effetti della caduta del ceto medio: a Nordovest, il 15%, ha perso la sua condizione agiata (12% a Nordest), mentre il 18% è calato nel ceto fragile da quello medio (17% a Nordest).

Ma da quali figure professionali sono composti i cinque ceti italici?

Nel nostro Paese il quadro è meno rigido e legato deterministicamente alla dimensione professionale rispetto alla classificazione europea. I ceti alti e medio alti (6% della popolazione) sono composti da liberi professionisti, dirigenti, imprenditori, quadri direttivi, ma anche da casalinghe e pensionati con una posizione di rendita.

Nel ceto medio classico, in cui si colloca il 33% della popolazione, ritroviamo professionisti, docenti, quadri, una parte minore del mondo impiegatizio, diversi commercianti e anche qui una parte dei pensionati. Nel ceto medio basso, la fascia sociale più popolata (42%), incontriamo una parte degli artigiani, molti giovani liberi professionisti, gli insegnanti, la gran parte degli impiegati, la maggioranza degli operai e una quota di pensionati e casalinghe.

L’attesa per un progetto di rigenerazione del Paese

Il ceto fragile, per parte sua, è composto da artigiani, piccole partite iva, una parte minoritaria del mondo operaio e impiegatizio e, ovviamente, una quota di pensionati. Infine il ceto marginale, in cui abbiamo i disoccupati, pensionati, casalinghe, alcune piccole partite iva.

Le prospettive future confermano il quadro percettivo di sostanziale immobilità del Paese. Solo il 14% prevede un domani roseo e le ipotesi di ascesa riguardano, soprattutto, chi già oggi vive una condizione economica buona (21%), mentre sono ben lontane per i ceti bassi (7%). La maggioranza delle famiglie prevede (o spera?) in una sostanziale staticità (42%), mentre quasi un terzo prevede possibili nuove cadute. Il dato più allarmante coinvolge proprio la quota di chi vede un futuro nero: essa è composta dal 54% dei ceti bassi e solo dal 10% di quelli alti.

Ci troviamo di fronte a un Paese spaccato in due, con una minoranza privilegiata e agiata che continua a macinare benessere e una larga maggioranza di persone condannata a restare nella condizione attuale o, peggio (specie per chi è in già nei gradini in fondo alla scala sociale) a ipotizzare ulteriori ricadute.

L’Italia è un Paese in cui l’ascensore economico è solo per chi già ha, mentre per gli altri sono aperte solo le vie della stasi sociale o della discesa.

Ben si possono comprendere, quindi, gli effetti sui sentiment emozionali (e politici) delle persone.

Il 48% dell’opinione pubblica spinge verso la rivoluzione, per cambiare tutto.

Oltre il 47% dei ceti bassi esprime preoccupazione, oltre un terzo mostra rabbia, frustrazione e si sente infragilito. L’Italia che si presenta all’appuntamento elettorale è un Paese che ha bisogno di risposte reali, forti e dinamiche.

È una nazione in cui larghe fasce della popolazione vivono in un profondo stato d’incertezza e disagio esistenziale, bloccate entro compartimenti sociali stagni.

Un Paese che ha bisogno di un forte piano di rigenerazione economica, di rivitalizzazione sociale e di rinsaldamento civico.

Un progetto di ampio respiro, i cui tratti siano marcati lungo obiettivi di armonia sociale, di rasserenamento delle persone, di ripartenza dell’ascensore tra i ceti, di nuovo sviluppo coniugato sapientemente lungo gli assi di giustizia ed equità sociale.

La sfida è sul tappeto e la prossima campagna elettorale si giocherà con forza intorno a questi temi e alle proposte di futuro.

CONDIZIONE ECONOMICA

Due terzi del Paese stagna nelle difficoltà

CLASSI SOCIALI

In Italia si è ristretto il ceto medio

DINAMICHE SOCIALI

L’ascensore sociale bloccato, in calo 4 italiani su 10

FUTURO

Il domani senza spinta per la maggioranza

EMOZIONI

I ceti bassi vanno al voto tra preoccupazione e rabbia